景徳鎮の磁器の種類

白磁

景徳鎮の白磁は、他の白磁とは異なり、巧みな技術で四大伝統名磁の青花磁、青花玲瓏磁、粉彩磁、そして色釉磁を創造しました。

東漢後期の越窯の青磁から中国磁器の歴史が始まり、唐代の邢窯の白磁から中国歴史上の白磁生産の南青北白の局面が形成されました。唐代の陸羽の『茶経』には「盞は越州が最上、鼎州が次、婺州がその次、嶽州がその次、壽州がその次、洪州がその次。邢州を越州の上に置くべきではない。邢磁は銀のようで、越磁は玉のよう、邢は越に及ばず一つ目。邢磁は雪のようで、越磁は氷のよう、邢は越に及ばず二つ目。邢磁は白く、茶色は赤みを帯び、越磁は青く、茶色は緑、邢は越に及ばず三つ目」とあります。

唐代の白磁は隋代の基礎の上に発展しました。河北省臨城で邢窯白磁の窯址が発見されて以来、陶磁学界や考古学界の研究により、邢窯白磁の質と工芸レベルについて深く理解され、その「雪のような」白磁の名は誇張でないことが明らかになりました。定窯は唐代から白磁を焼き始め、宋代の五大名窯の一つに発展しました。五代になると、南方の白磁の名産地である景徳鎮が次第に興り、唐代の「南青北白」の局面を破りました。

邢窯磁器の胎土中の二酸化ケイ素の含有量は60%~65%、三酸化アルミニウムは28%~35%、三酸化鉄や二酸化チタンの含有量は非常に低いです。これにより、より多くの高嶺土を使用して坯料を作っていることがわかります。釉面の白度は70%以上で、これは坯料中の三酸化鉄と二酸化チタンの含有量が低いことによるものです。また、釉面の反射率は異なる波長でも高く、差が小さいため、純粋な白色を呈します。邢窯白磁の焼成温度は1260℃~1370℃と幅が広いですが、適正な焼成温度は1350℃です。したがって、生焼けや過焼けのものもありますが、これは当時の北方の饅頭窯の焼成方法と関係しています。

さらに、邢窯白磁には化粧土を使用して製品の白度を高めており、白磁碗は単独の匣缽で焼き、粗磁碗は積み重ねて匣缽に入れて焼成しました。総じて、唐代の邢窯白磁の工芸上の卓越した成就は、純粋な制磁原料、合理的な構造と整った窯具、窯炉、そして高い技術を持つ制磁工匠の精巧な技に依存しています。邢窯遺跡の一部の精細な白磁を見ると、当時だけでなく、現代の基準で評価しても精細な白磁と称えられるに値します。

五代時期には、景徳鎮の楊梅亭、石虎湾、黄泥頭などの地で質が堅く、釉色が純正な白磁が生産されていました。

楊梅亭白磁の皿

邢窯の白磁

その磁器胎の化学組成は高シリカ質で、二酸化ケイ素が約77%、酸化アルミニウムが16%以上、酸化カリウムと酸化ナトリウムの含有量が約3%で、現在の景徳鎮で製造される磁器の化学成分に非常に似ています。したがって、これは単一の磁石から作られたと考えられます。このような高シリカ質の胎体は焼成温度範囲が狭いため、高温での焼成時に変形しやすいです。その釉薬の化学組成では酸化カルシウムが10%以上含まれ、酸化カリウムと酸化ナトリウムの含有量が低く、約3%であるため、「灰釉」に分類されます。

宋代の景徳年間(西暦1004年〜1007年)以前、景徳鎮窯は饒州窯とも呼ばれ、白磁を焼き、青磁も焼いていました。原料中の鉄分が多いため、還元炎で焼成することで胎中の三価鉄イオンが二価鉄イオンに変わり、磁器釉に青みがかった独特の色調を生み出しました。宋代以前、景徳鎮の磁器胎材料は主に磁石が使用されており、焼成温度が低く、焼成範囲が狭いため、合格率が低かったのです。元代に入ると、朝廷は景徳鎮に御窯場を設立し、磁器の品質に「玉のように白い」という要求を掲げ、製品の規格も大きくなりました。これにより、玉のような質感を増すためには胎体中のガラス相の含有量を増やす必要があり、焼成温度を上げる必要がありました。しかし、単一の磁石胎材料では焼成温度を上げると胎体が柔らかくなり、高温で変形しやすくなり、製品の合格率が大幅に低下しました。その後、景徳鎮の陶工は瑤里麻倉山で高嶺土を発見し、高嶺土を胎材料に導入し、二元配方の胎材料を使い始めました。胎材料中の高嶺土は高温焼成時に多くのモリブデン酸塩結晶を生成し、ガラス相の含有量が多い場合でも高温変形を防ぎ、胎体の焼成温度を上げ、焼成温度範囲を広げ、製品の成品率を大幅に向上させました。これにより、景徳鎮の磁器の素材が質的に変化し、景徳鎮が磁器の都としての地位を確立するための広範な基盤を築きました。

青花磁器

青花磁器は景徳鎮の四大伝統名磁器の一つで、歴史が長く、「磁器の宝」として知られています。景徳鎮の青花磁器は元代に起源を持ちます。

「青花磁器」ブームの後、人々は青花磁器の起源について議論するようになりました。国内では主に次の二つの代表的な見解があります:

1.「漸進説」:この見解を持つ人が多く、青花磁器はコバルト材料を使用して絵画装飾を施した釉下彩磁器であり、釉下彩絵とコバルト材料の使用がその二つの基本的な工芸要素であると考えられています。この二つの要素は唐代にはすでに基本的に備わっていました。唐代の長沙窯ではすでに銅と鉄の鉱物を彩料として釉下彩絵を行い、釉下彩磁器を成功裏に焼成していました。宋代の磁州窯の釉下彩磁器は非常に高い水準に達していました。江蘇省揚州市の唐城遺跡で発見された唐代の青彩の磁枕の破片や唐三彩の青彩は、唐代にコバルト材料がすでに使用されていたことを示しており、浙江省龍泉の金沙塔や紹興の環翠塔で出土した宋代の青彩磁片は、宋代にはすでに比較的成熟した青花磁器が存在していたことを示しています。元代の景徳鎮の青花磁器は主に吉州窯の影響を受けており、吉州窯は磁州窯に由来しています。したがって、中国の青花磁器は唐代から宋代、元代へと連綿と続いてきたのです。

2.「突変説」:この見解を持つ人々は、景徳鎮の元代の青花磁器は上述の遺物とは関連がなく、ペルシャの影響を直接受けており、色目人や海外貿易の需要を満たすために生産された突変的な産物であると考えています。また、当時の景徳鎮の青みがかった白磁は青花装飾を施すのに理想的な磁器であり、「北匠南遷」により景徳鎮に入った磁州窯の職人が、ペルシャの釉下青彩陶器に触発され、青花を自在に描けるようになったとされています。そして、青花磁器は元皇帝の贈答品として、また元朝に献上された回回商人の商品として、イスラム地域への主要な外販磁器として生産され始めたのです。

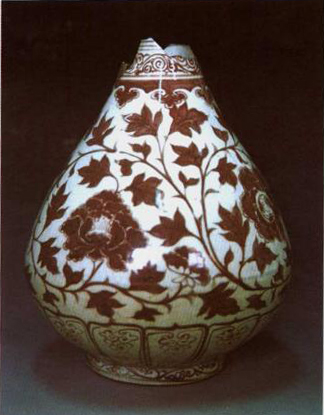

清朝乾隆の釉裏紅碗

釉裏紅磁器

釉裏紅磁器は、酸化銅を着色剤として使用した釉下彩色の磁器です。その製作は、釉薬の原料に高濃度の酸化銅(通常の銅紅釉より数十倍高い)を加え、細かく混合して彩料とし、生坯に彩色してから透明釉をかけ、窯内で強還元焰の高温で焼成することによって完成します。焼成後は釉下に赤と白が交互に現れる強い対比のある芸術的な効果が生じ、全体が赤釉になるわけではありません。釉裏紅の彩料と青花の彩料を組み合わせて釉下彩色を行い、製作された磁器は「青花釉裏紅磁器」と呼ばれます。釉裏紅は景徳鎮の磁器工芸者が元代に発明した重要な技術の一つです。

江西省博物館に所蔵されている「至元戊寅」の銘が入った青花釉裏紅磁器は、現存する最古の元代の釉裏紅磁器として知られています。これは「至元戊寅」(または至元四年、1338年)には既に釉裏紅磁器が生産されていたことを証明しています。釉裏紅の製作は難易度が高いため、青花のように大量生産されることはありませんでした。

初期の釉裏紅磁器は柴窯でしか焼成できませんでしたが、現在では技術の向上と窯構造の改良、特に燃気の広範な使用により、釉裏紅磁器の焼成は難題ではなくなりました。

明朝の釉裏紅磁器

顔色釉磁器

顔色釉磁器の装飾は、商代の彩陶に由来します。元代の景徳鎮では鈞窯の銅紅釉磁器の模倣が成功し、景徳鎮の新しい品種となりました。しかし、焼成の難易度が高いため、生産量は非常に少なく、現存する元代の紅釉磁器はさらに希少です。1988年に景徳鎮陶瓷考古研究所が珠山で明清代の御窯工場の遺物を発掘した際、大量の元代青花と銅紅釉磁器の遺物が発見されました。さらに研究を進めた結果、珠山地域が元代の浮梁磁器局の所在地であることが確認され、多くの元代浮梁磁器局の磁器が復元されました。

沽藍釉は唐三彩にも見られますが、景徳鎮では元代になって初めて高温沽藍釉の焼成に成功し、高温顔色釉の品種が増えました。

明清時代、景徳鎮の顔色釉は各地の名磁器の精髄を集め、その制作技術はますます精巧になり、祭紅、郎窯紅、窯変花釉、烏金釉などの名貴な色釉が創り出され、独特の民族的特徴で世界に名を馳せました。

初期の顔色釉磁器、特に銅紅釉磁器は柴窯でしか焼成できませんでしたが、技術の向上と窯炉構造の改良、特にガス燃料の広範な使用により、顔色釉磁器の焼成は現在では非常に普及しています。

花釉

青花レイロウ磁器

独自のスタイルを持つ青花レイロウ磁器は、白磁の素地に米粒状の穴を彫り、青花磁器と同様の釉下装飾を施します。施釉時に釉薬が素地の米粒状の穴を満たし、この釉薬で満たされた米粒状の穴は高温で焼成されることで、透き通るようなレイロウの穴になります。そのため、青花レイロウ磁器は「米粒磁器」とも呼ばれます。

総括

磁質は陶器と磁器の中間に位置する素材で、硬質ですが真の磁器ほどではありません。それぞれの素材には特徴があり、中国の長い文化を象徴しています。これらの陶磁器の種類は、中国の歴史と文化において重要な役割を果たし、中国の工芸の精巧さと伝統的な美学の価値を示しています。

ご質問や食器のカスタマイズについてのご要望がございましたら、info@gcporcelain.com までお気軽にお問い合わせください。最善のサポートを提供いたします!